机械轰鸣声中,山西建投三建集团承建的太重新能源智能叉车项目公辅配套工程正全力推进。该项目是山西省重点工程,占地面积约20万平方米,包含科研楼、综合楼、危化危废库、固废库等10余个单体建筑,厂区道路、广场、围墙、智能门房系统等配套工程及室外管网系统建设。项目建成投产后,将进一步带动上下游产业链协同发展,推动区域经济绿色低碳转型,为山西打造高端装备制造产业集群提供支撑。

立体作业破解复杂挑战

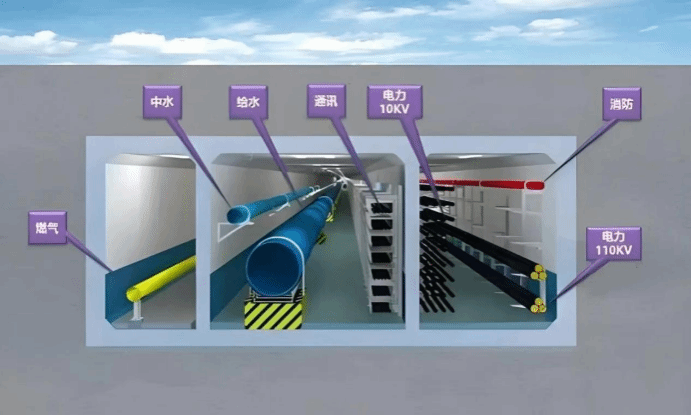

在该项目中,氧气、天然气、压缩空气等工艺管道与给排水、消防系统,如同人体的“血管网络”贯穿整个厂区。错综的管网系统、各专业的交叉施工,再加上实际工期有效期不足8个月,让管网施工和厂区推进的难度倍增。

BIM模拟管网排布

为确保管网施工顺利进行,施工前,三建集团与设计、建设、勘察、监理等共同优化施工方案,详细考察施工区域的地形地貌,确定管道的走向与深度,同时根据实际需求选择合适的管道类型,并进行科学设计;运用BIM技术建模对管线系统排布、设备安装进行综合优化,开展碰撞检测,对存在的管线碰撞、工序冲突等200余项难题进行准确、合理、符合现场需求的优化,做到防患于未然、实现零返工率的同时,还让未来的检修更为便利。

施工中,管工、电工、机械起重工各司其职、紧密配合,根据设计图纸精准完成各道工序;挖掘机、铺管机、干扰探测仪等各类施工器械有条不紊、协同作业,安全高效推进各类管线敷设;压力测试、漏水测试、透水测试,各个环节严格把关、一丝不苟,发现问题及时解决,确保管道系统安全可靠、质量达标、稳定运行。经过百日奋战,4月10日,地下管网工程施工顺利完成,这只“拦路虎”终于被建设者战胜。

项目建设现场

地上施工则通过“空间占满、时间不断”的动态流水作业实现高效推进。每天清晨,全体测量员同步开展全站仪放线,为不同专业班组划定“施工领地”;上午,土建队伍浇筑管廊基础时,钢结构班组已在预制场完成35榀桁架拼装;下午管网安装组铺设管道时,技术人员同步对施工质量进行检测……这种精细化的工序排程与实时调度,让日均投入的300名工人与20台大型设备高效作业。集团仅用75天完成了研发制造厂房封顶、食堂地下车库6774平方米主体和8个配套单体建筑结构施工。

精益管控打造精品工程

项目实施“样板引路+三级验收”质量管理模式,通过可视化标准与过程严控双管齐下,确保工程质量精益求精。

可视化标准先行,让质量“看得见”。项目在每个分项工程开工前都先制作实体工艺样板,让质量标准直观可见。以科研楼幕墙工程为例,团队采用“首件验收、批量复制”的模式,在首块幕墙安装完成后,验收团队对尺寸、平整度等指标进行检测,将垂直度偏差严格控制在±2毫米以内,远高于行业±5毫米的标准。首件验收通过后,项目立即召开样板交底会,通过动画演示、实物对照讲解等方式,将安装工艺、质量控制要点“复制”到每位施工人员手中。这种模式不仅使施工效率提升15%,还减少10%的材料损耗,实现质效双提升。

验收把关

三级验收严把关,让质量“测得准”。在验收环节,项目建立了班组自检、技术复检、监理终检的三级管控体系。在自检环节,班组对每道工序进行100%检查,确保工艺标准落实到位;在复检环节,技术组采用激光测距仪、电子水平仪等专业设备进行毫米级精度测量;在终检环节,监理单位对照设计图纸严格把关,确保每道工序质量符合高标准要求。这套管理体系使项目一次验收合格率达98%,关键工序合格率达100%。

多措并举加强项目管理

项目的高效推进离不开人才、安全、成本的协同管理。项目团队创新人才培育机制,通过“1+1”导师带徒制度,组织技术骨干与青年员工签订《师徒协议》,围绕BIM技术应用、管网施工、钢结构安装等关键技术开展“手把手”教学,形成“以老带新、以新促老”的良性互动格局;搭建项目知识共享平台,将项目建设过程中积累的经验、技术资料转化为标准化作业指导书,分发给项目技术骨干、青年员工等,实现了技术经验的传承与共享。

项目开展安全应急演练

建立“班前教育+周演练+月考核”安全管控机制,并将日常安全交底发现的共性问题和周演练暴露的薄弱环节,转化为28场专项培训的主题,覆盖1200余人次,形成了“风险预警—能力强化—行为纠偏”的良性循环。

推行“指标化管理”模式,通过构建“目标—指标—考核”三位一体的管理体系,将项目进度、质量、安全、成本等关键要素细化为量化指标,建立“日跟踪、周分析、月考核”的动态预警机制,并定期开展经济运行大数据分析,实现“人材机法环”资源的最优配置和成本的全过程精准管控。

目前,项目单体建筑主体工程已全面完成,进入二次结构及装饰装修阶段;围墙、厂区道路进入最后冲刺收尾阶段。项目负责人表示:“现在正是抢抓工期的关键期,我们会紧盯每日进度,用实打实的行动兑现交付承诺。”